アーヘン大聖堂は、オランダとベルギーの国境近く、ドイツ最西端の都市「アーヘン」にあります。ヨーロッパの父と称されるフランク王国のカール大帝が、796年から805年にかけて建設し、歴史とともに増改築を重ね、多様な建築様式が融合した独自の美しさを誇ります。北ヨーロッパで最古の大聖堂であり、1987年にはドイツで初めてユネスコ世界遺産に登録されました。

アーヘン大聖堂の7つの魅力

世界遺産アーヘン大聖堂の魅力は、約600年間にわたり皇帝の戴冠式が行われたこと、ヨーロッパの父・カール大帝が眠る場所であること、そして異なる建築様式が融合したパッチワーク大聖堂であることです。

- カール大帝の金の棺

ヨーロッパの父と称されるカール大帝が眠る場所。大聖堂中央には、金細工が美しい「カール大帝の金の棺」が安置されています。 - 約600年間戴冠式が行われた教会

神聖ローマ帝国の皇帝30人、王妃12人が戴冠式を執り行いました。 - パッチワーク大聖堂

カロリング朝ルネサンス、ロマネスク、ゴシック、バロックなど、さまざまな時代の建築様式が融合した美しいデザインです。 - 八角形の回廊

大聖堂中心部にある八角形の回廊(パラティン・チャペル)は、「新たな始まり」と「再生」の象徴です。 - カール大帝の玉座

八角形の回廊上部には、大理石の「カール大帝の玉座」が残されています。 - 聖遺物の収蔵

聖母マリアの衣服やキリストの産着など、キリスト教徒にとって非常に重要な聖遺物が保管されています。 - ドイツ初の世界遺産

1978年、ドイツで最初にユネスコ世界遺産に登録された12の遺産の一つです。

アーヘンに建設された壮大な宮殿

アーヘン大聖堂の起源は、フランク王国の皇帝カール大帝(シャルルマーニュ)の命により建設した宮廷礼拝堂(パラティーノ礼拝堂)に遡ります。

カール大帝は、フランク王国の中心に位置し温泉が湧き出るアーヘンを大変気に入りました。そして、アーヘンをフランク王国の政治と文化の中心とするため、ローマやラヴェンナの教会や住居から、建築資材や美術品をアーヘンに運び込み、794年、王宮、学校、浴堂(温泉施設)、図書館、軍事施設、宮廷礼拝堂などを備えた壮大な宮殿の建設を開始しました。

宮殿の詳細ついては、「カール大帝が建設した宮殿」や「宮殿のアニメーション」をご覧ください。

カール大帝とフランク王国については、詳しくはこちらをお読みください。

宮廷礼拝堂(パラティーノ礼拝堂)

信仰心の厚かったカール大帝は、宮殿内に壮麗な宮廷礼拝堂を建設し、ここを宗教的拠点と位置づけ、キリスト教文化の広がりを図るとともに、帝国の統治と権威を象徴する施設としました。

八角形(オクタゴン)の礼拝堂

宮廷礼拝堂は、当時の最高の建築技術と芸術が詰め込まれていました。特に、八角形の中央部(オクタゴン)は礼拝堂の象徴として知られ、現在の大聖堂の基盤となっています。

この八角形の構造には、キリスト教の象徴的な意味が込められています。「8」という数字は「復活と永遠の命」を表し、宗教的なメッセージを建築に反映させたものでした。また、内部には「10」という数字も多く取り入れられており、設計には深い宗教的意図が込められていました。

カール大帝の王座

八角形の礼拝堂の上階には部屋と回廊が設けられ、その中心にカール大帝専用の王座が配置されていました。この王座は、礼拝堂全体を見渡せる高い位置にあり、皇帝が礼拝を行いながら自らの権威を示すための象徴的な場所でした。この王座は、現在もアーヘン大聖堂に保存されており、カール大帝の時代の歴史とその皇帝としての威厳を今に伝える貴重な遺産です。

建築デザイン

建築デザインには、ビザンチン様式の影響が色濃く見られます。北イタリアのラヴェンナにあるサン・ヴィターレ大聖堂や、イスタンブールにあるコンスタンティノープルのリトル・アヤソフィアをモデルにしており、東ローマ帝国(ビザンチン帝国)とのつながりを示しています。

さらに、宮廷礼拝堂は宮殿と直接結ばれるように設計されていました。この構造により、礼拝の場と政治の場が一体化し、カール大帝の統治と信仰が結びつけられていたことがわかります。

聖遺物と巡礼地アーヘン

カール大帝が収集した聖遺物

カール大帝は、アーヘン大聖堂に多くの貴重な聖遺物を収集しました。特に有名なのは、「聖母マリアのマント」「幼子イエスの産着」「イエスが十字架にかけられた際に腰に巻いていた布」「洗礼者ヨハネの首を包んだ布」の4つです。これらの聖遺物がアーヘン大聖堂に保管され、14世紀には定期的に公開されるようになったため、毎年多くの巡礼者がアーヘンを訪れるようになりました。これによりアーヘンは、ローマやサンティアゴ・デ・コンポステーラと並ぶヨーロッパの主要な巡礼地となったのです。

14世紀から始まった聖遺物の公開は現在も続いており、7年に一度一般公開「聖遺物公開(Heiligtumsfahrt)」されます。次回は2028年の予定です。

巡礼地

アーヘンへの巡礼は、単なる宗教的な儀式にとどまらず、経済的にも大きな影響を与えました。巡礼者向けに売られた名物のプリンテンは、この時から売られ始めました。聖人や兵士の形をしており、何種類ものスパイスの効いた焼き菓子で、長期保存の効く食べ物でした。現在でも地元の人や観光客に人気があり、アーヘンの代表的な特産品です。

-2-768x1024.jpg)

.jpg)

約600年続いた皇帝の戴冠式

アーヘン大聖堂では、936年のオットー1世から1531年のフェルディナント1世までの約600年間にわたり、神聖ローマ帝国の皇帝30人と皇后12人の戴冠式が行われました。戴冠式の後は祝賀会が開催され、当初はカール大帝の宮殿の一部を使用していましたが、14世紀にその場所にゴシック様式の市庁舎(Rathaus)が建てられ、「皇帝の間(Kaisersaal)」が引き続き祝賀会に使用されました。

旧市庁舎の「皇帝の間」は、現在は、大学教授のパーティーや学術イベント、公的な式典などに利用されており、一般公開もされています。

旧市庁舎の詳しい情報やアーヘンの観光スポットについては、詳しくはこちらをお読みください。

アーヘン大聖堂の見どころ

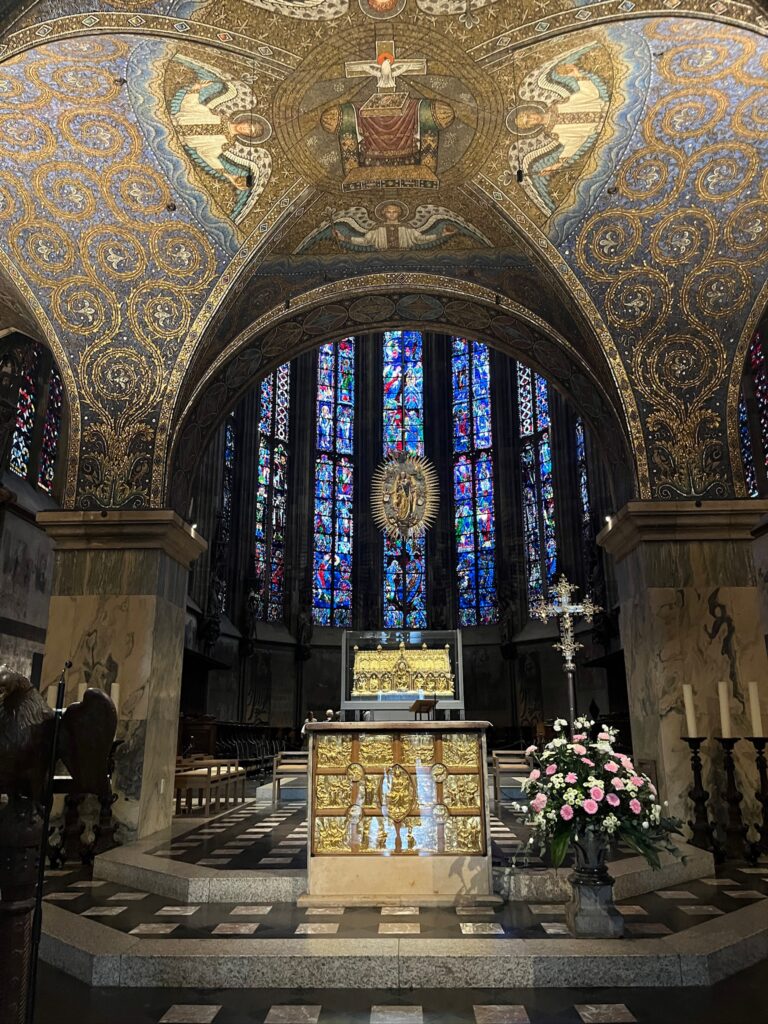

カール大帝の金の棺

カール大帝は814年1月28日にアーヘンで亡くなり、その後、宮殿教会の八角形の礼拝堂内に埋葬されました。1215年、カール大帝への崇敬の念と、神聖ローマ帝国の権威を示す象徴として、豪華な金細工と彫刻で飾られた棺が制作されました。この金の棺は現在、アーヘン大聖堂内の高壇に安置されています。

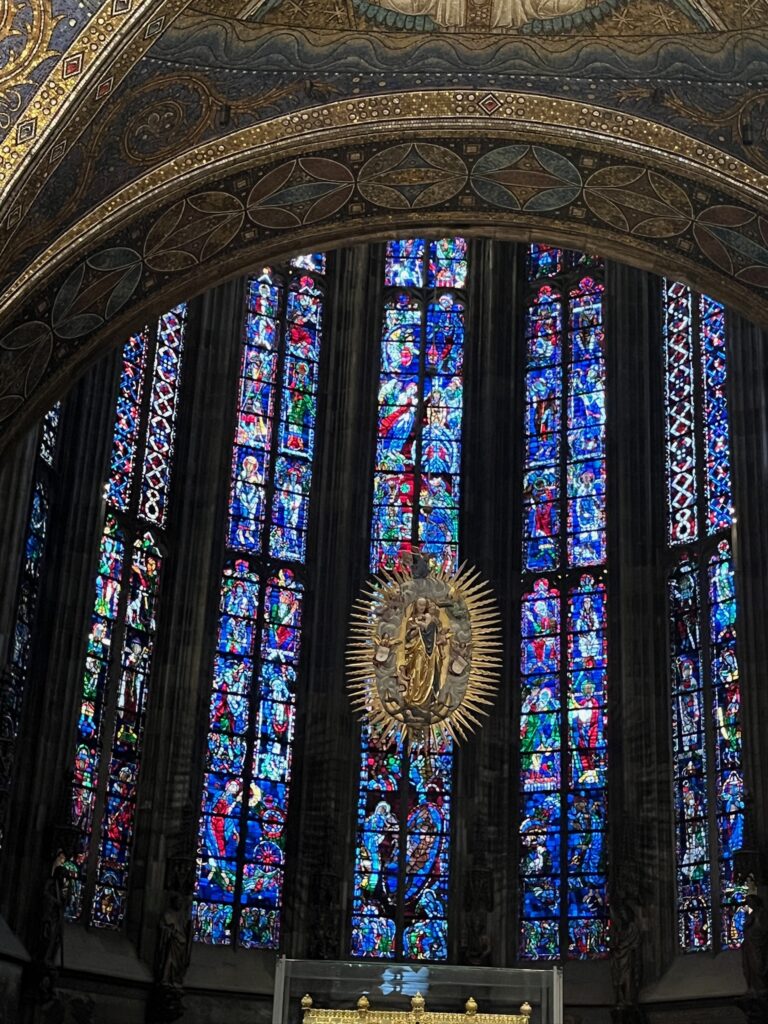

ガラスの礼拝堂

戴冠式や巡礼の盛大な祝賀行事を支えるため、14世紀後半からアーヘン大聖堂の増築が始まりました。特に1370年頃から1414年にかけて、ゴシック様式の聖歌隊席(現在のガラスの礼拝堂)が建設されました。この建築は、大聖堂を訪れる巡礼者やカール大帝の信仰を称える目的で行われたものです。

この聖歌隊席は、長さ25メートル、幅13メートル、高さ32メートルという壮大な規模を持ち、外壁を覆うステンドグラスは高さ25.55メートルに達します。このガラス面の総面積は1000平方メートル以上で、非常に印象的な光景を作り出しています。このため、聖歌隊席は「アーヘンのガラスの家」とも呼ばれ、ヨーロッパのゴシック建築を代表する作品の1つとされています。

パッチワーク大聖堂

現在のアーヘン大聖堂は、時代とともに増改築が繰り返され、宮廷礼拝堂を中心に、ゴシック様式のガラスの礼拝堂をはじめとするさまざまな建築要素が加わることで形作られました。各建築部分は建設当時の様式を色濃く残しており、異なる時代の文化と技術が融合した、非常に独特な外観を見せています。

また、1656年にアーヘン市を襲った大火災により、大聖堂の屋根や塔は大きな被害を受けました。修復作業は行われたものの、経済的な制約から完全な再建には至らず、その後も増築や改築が加えられ、現在の姿へと変遷していきました。

カロリング朝ルネッサンス建築(8世紀末~9世紀初頭)

カール大帝は、ローマ帝国の伝統の復興と自身の権威を象徴するために「パラティーノ礼拝堂」を建設しました。ラヴェンナのサン・ヴィターレ大聖堂をモデルにし、ビザンチン建築から非常に影響を受けており、八角形の集中式平面と大理石を用いた内装が特徴的です。カロリング朝建築の傑作であり、ルネッサンス建築の特徴的な例と見なされています。*「カロリング朝ロマネスク様式」と書かれているものもあります。

ロマネスク様式(10~12世紀)

この時期、大聖堂は巡礼地としての役割が強化されました。巡礼者を迎えるための空間が拡張され、堅牢で荘厳な建築スタイルが採用されました。

ゴシック様式(14世紀~15世紀)

大聖堂が巡礼地としての重要性を増したことから、壮麗な装飾が施されました。特に、聖歌隊席(ガラスの礼拝堂)は壮大で、「アーヘンのガラスの家」とも称されています。

バロック様式(18世紀)

豪華な金箔装飾や絵画が内部空間に追加されました。この装飾は、大聖堂が神聖ローマ帝国の象徴としての役割を果たしていたことを反映しています。

世界遺産登録

1978年、アーヘン大聖堂は、その卓越した芸術性や建築技術、そして神聖ローマ帝国の歴史における中心的な重要性が評価され、ユネスコの世界遺産リストに登録されました。これは、世界遺産に登録された最初の12遺跡の1つであり、ドイツで初めて登録された世界遺産でもあります。

特に、八角形を中心とした独自の建築デザインや、ビザンティン様式と西欧の建築技術を融合した点が評価されています。

世界遺産のアーヘン大聖堂を中心に広がる歴史ある街アーヘン自体にも魅力が詰まっています。アーヘンについては、詳しくはこちらをお読みください。

悪魔伝説

アーヘンには古くから伝わる「悪魔伝説」があり、街中には悪魔をテーマにしたオブジェもいくつか見られます。その中でも特に有名な伝説が、アーヘン大聖堂に関する2つの物語です。

「悪魔の指」 – 大聖堂建設時

アーヘン大聖堂の建設中、資金不足に苦しんでいた市民たちは悪魔と契約を結びました。悪魔は大聖堂の建設を支援する代わりに、「最初に大聖堂に入る魂を自分のものにする」という条件を提示しました。

しかし、市民たちは悪魔を騙す策を練り、大聖堂に最初に入るのを「狼」に仕向けます。狼が大聖堂の扉を通り抜けた瞬間、悪魔は騙されたことに気づきます。怒り狂った悪魔は大聖堂の扉を激しく叩き、その際に親指を扉に残してしまったと伝えられています。

現在、大聖堂正面の扉周辺には「悪魔の親指」を表現したブロンズ製のオブジェが設置されており、この伝説を物語る象徴的な存在となっています。

「悪魔と砂の山」 – 大聖堂建設後

市民たちが悪魔を騙して大聖堂の建設を完成させたことに激怒した悪魔は、復讐を企てます。北海から砂を袋に詰め込み、アーヘン全体を砂で埋め尽くそうと計画したのです。

悪魔がアーヘンに向かう途中、「ルース」という貧しい少女に出会います。悪魔がアーヘンまでの距離を尋ねると、少女は自分の服と靴を見せ、「アーヘンの市場で買ったばかりなのに、もうすり減ってしまった」と言いました。この言葉を信じた悪魔は、アーヘンはまだ遥か遠いと勘違いし、復讐を諦めてその場に砂袋を捨てて立ち去りました。

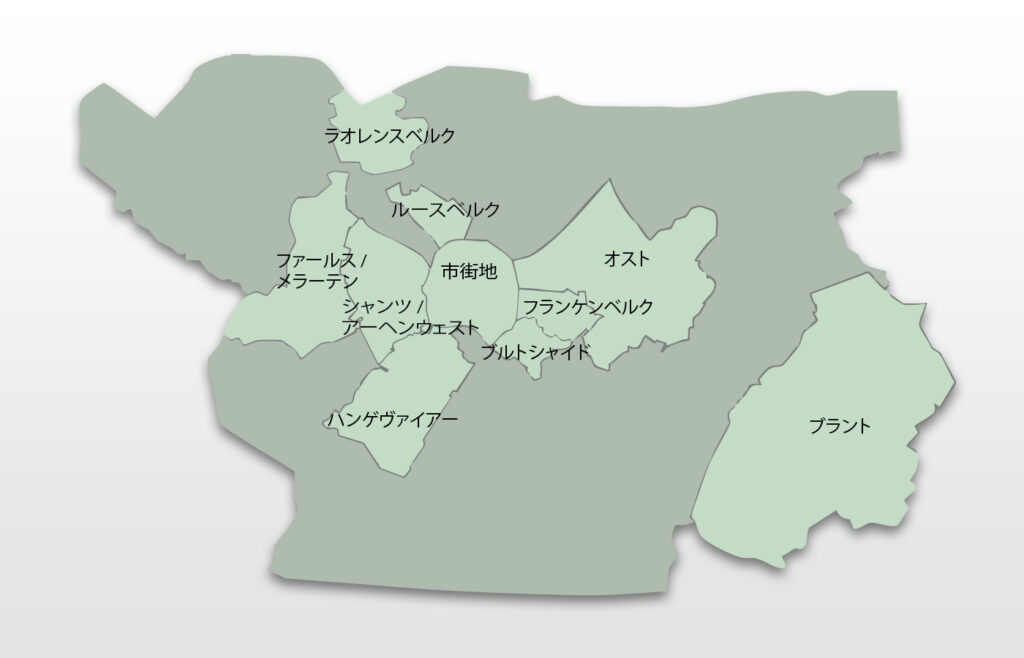

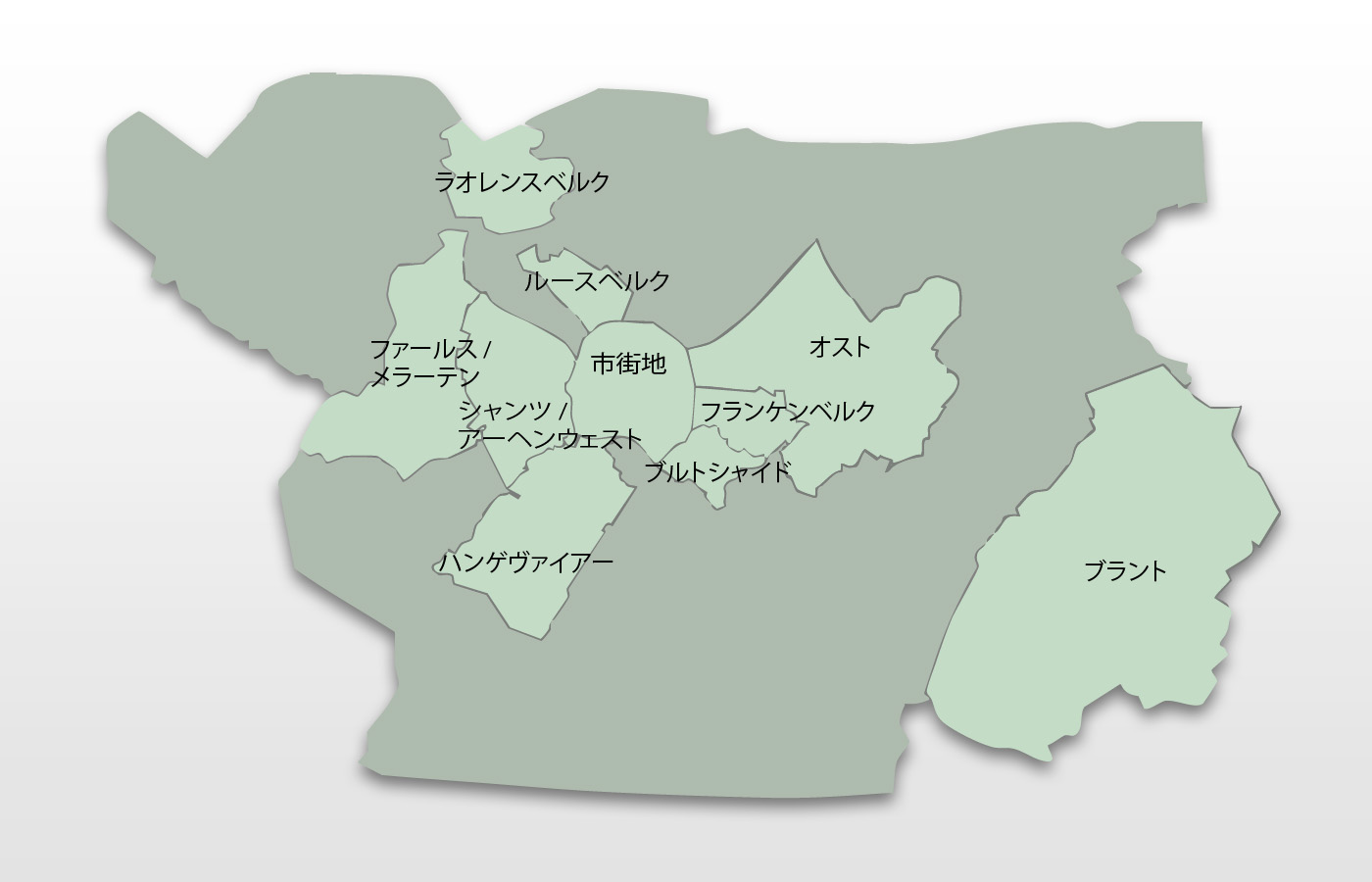

こうしてその砂袋は丘となり、地元では「ルースベルク」と呼ばれるようになりました。この賢い少女ルースの機転によってアーヘンは救われ、市民たちは「悪魔さえ欺くほど賢い」と称されるようになったのです。

現在、「ルースベルク」の丘の上には「悪魔と農婦のブロンズ像」があり、いつでも見学することができます。

ルースベルクについては、こちらをお読みください。

見学時間と料金

2025年現在

| 開館時間 | 月曜~木曜 | 11:00~18:00 |

| 金曜・土曜 | 11:00~19:00(結婚式がある場合は13:00から) | |

| 日曜 | 13:00~17:45 | |

| 入場料 | 一般 | 無料 |

| 公開ガイドツアー | 開催日 | 月曜~金曜:11:00~17:00 土曜:13:00~17:00 日曜:13:00~17:00 |

| 料金 | 大人:7€、子供:5€ | |

| 言語 | ドイツ語、英語 | |

| 所要時間 | 45分 | |

| 予約 | なし 毎朝10時からチケット購入可 | |

| 行き方 | アーヘン中央駅から旧市街へ徒歩15分 | |

| 注意事項 | 特別な礼拝やイベントが行われる際は、見学時間が変更される場合があります。 | |

| 子供向けツアー | 詳細 | 子供がガイドをする楽しいプログラムです! |

| 開催日 | 月によって変わります。日曜15:00~16:00開催が多いですが、事前にカレンダーをご確認ください。 | |

| 料金 | 大人:7€、子供:5€ | |

| 言語 | ドイツ語 | |

| 所要時間 | 45分 | |

| お問い合わせ | 電話 | +49 (0) 241 47709 145 |

| 住所 | Johannes-Paul-II.-Straße. | |

| WEB | Aachener Dom – UNESCO Welterbe |

アクセス情報

アーヘンは小さな街なので、ケルンやデュッセルドルフを訪れる際の近場の観光として立ち寄る程度ですが、ここでは、日本からアーヘンへのアクセス方法も含めてご紹介します。

飛行機と電車

日本からアーヘンへの直行便はありません。そのため、フランクフルトやミュンヘンで乗り継ぎ、デュッセルドルフ空港まで行くルートが一般的です。デュッセルドルフ空港からはドイツ鉄道(Deutsche Bahn)の高速鉄道ICEを利用し、約1時間でアーヘンに到着します。

なお、以前は日本からデュッセルドルフまでの直行便がありましたが、現在は運休中です。ただし、将来的に復活する可能性もあるため、最新の情報を確認すると良いでしょう。

バスと徒歩

アーヘン大聖堂は街の中心部「旧市街」に位置しており、アーヘン中央駅(Hauptbahnhof)から徒歩約15分、バスなら約5分でアクセスできます。

中央駅を出て目の前の広場を超えるとバス停があり、信号を渡った側のバス停から以下の路線に乗車してください:31番、21番、350番、51番

降車は「Elisenbrunnen(エリーゼンブルネン)」で、バスを降りると目の前にエリーゼンブルネン公園が広がります。その向かいに、壮麗なアーヘン大聖堂がそびえ立っています。

バスの時刻表はこちらです。

まとめ

アーヘン大聖堂は、カール大帝によって796年から805年にかけて建設された壮麗な宮廷礼拝堂を起源とし、その後の歴史の中でロマネスク、ゴシック、バロックなど多様な建築様式が融合した独特の姿へと発展してきました。神聖ローマ帝国の皇帝30人と皇后12人の戴冠式が行われたこの場所は、まさにヨーロッパの歴史と信仰の交差点とも言える存在です。その芸術的・建築的価値の高さは世界的にも認められ、1978年にはドイツ初のユネスコ世界遺産として登録されました。

文:レンガ

アーヘンでアパートを借りたい、小学校や幼稚園を探したい、滞在許可証申請や銀行口座開設など研究留学のサポートをして欲しい、など弊社では経験豊富なスタッフが、アーヘンへ研究留学 / 赴任する方のリロケーションサポートをしています。留学準備はぜひプロにお任せください。